Table of Contents

- 1 Ketika Bumi Tidak Lagi Layak Dihuni

Ada sesuatu yang sangat menenangkan sekaligus menyayat hati ketika pertama kali saya menonton The Midnight Sky. Film ini bukan hanya bercerita tentang kiamat atau perjalanan luar angkasa—melainkan tentang kesunyian manusia, rasa penyesalan, dan harapan terakhir yang masih tersisa di ujung dunia. Disutradarai sekaligus dibintangi oleh George Clooney, film ini membawa saya pada perjalanan emosional yang tidak hanya memukau secara visual, tetapi juga menyentuh sisi paling dalam dari kemanusiaan.

Ketika Bumi Tidak Lagi Layak Dihuni

Cerita The Midnight Sky berlatar di tahun 2049, ketika Bumi sudah tidak lagi ramah bagi manusia. Udara beracun, iklim rusak, dan populasi menurun drastis. Di tengah kekacauan itu, kita diperkenalkan pada Augustine Lofthouse (George Clooney), seorang ilmuwan tua yang memilih tetap tinggal di observatorium Arktik ketika semua orang dievakuasi Wikipedia.

Saya bisa merasakan dinginnya kesepian Augustine. Bayangkan, hidup sendirian di tempat paling sunyi di planet ini, hanya ditemani suara mesin dan monitor yang terus berkedip. Tapi Augustine punya misi—mungkin juga penebusan—yaitu memperingatkan para astronaut yang sedang berada dalam perjalanan pulang dari planet yang bisa dihuni manusia, agar jangan kembali ke Bumi yang telah mati.

Sejak awal, saya langsung merasa film ini bukan tentang sains semata, tapi tentang kesendirian dan rasa bersalah. Augustine terlihat seperti seseorang yang bersembunyi dari masa lalunya, mencoba menebus sesuatu yang tak pernah bisa ia perbaiki.

Munculnya Iris: Kehangatan di Tengah Es

Saat Augustine berpikir ia benar-benar sendirian, ia menemukan seorang gadis kecil bernama Iris (diperankan oleh Caoilinn Springall) yang entah bagaimana tertinggal di observatorium. Kehadiran Iris mengubah segalanya.

Hubungan antara Augustine dan Iris terasa sangat menyentuh. Saya menyukai bagaimana film ini tidak banyak menggunakan dialog, tetapi berhasil menyampaikan kedekatan mereka lewat gestur kecil—membagi makanan, menggambar bersama, atau sekadar saling memandang di tengah keheningan badai salju.

Iris menjadi simbol harapan. Di tengah dunia yang hancur, masih ada kepolosan dan kemurnian yang membuat Augustine ingin terus hidup. Saya jadi merenung, bahwa kadang dalam hidup, kita butuh seseorang yang membuat kita ingin bertahan, bukan karena dunia baik-baik saja, tapi karena masih ada makna kecil yang tersisa.

Di Antara Langit dan Bumi: Kisah Kru Aether

Sementara Augustine berjuang di Bumi yang beku, kisah lain berkembang di luar angkasa. Di kapal luar angkasa Aether, sekelompok astronaut sedang dalam perjalanan pulang setelah misi mereka ke planet K-23—sebuah dunia baru yang layak huni.

Kru Aether terdiri dari Sully (Felicity Jones), Adewole (David Oyelowo), Maya (Tiffany Boone), Sanchez (Demián Bichir), dan Mitchell (Kyle Chandler). Saya menyukai bagaimana film ini memperlihatkan dinamika kru dengan cara yang lembut namun penuh makna. Mereka bukan pahlawan super, tapi manusia biasa yang rindu pulang.

Namun, di balik percakapan santai dan pemandangan luar angkasa yang indah, kita merasakan ketegangan—karena penonton tahu sesuatu yang belum mereka sadari: Bumi sudah tidak lagi layak huni.

Saat komunikasi dengan Bumi akhirnya tersambung, saya benar-benar menahan napas. Bayangkan, mendengar suara dari planet yang sudah mati, dari seseorang yang tersisa sendirian di kutub. Di titik ini, The Midnight Sky membuat saya sadar betapa luas dan dinginnya alam semesta, dan betapa rapuhnya kita sebagai manusia.

Visual yang Memukau, Tapi Sunyi yang Lebih Bersuara

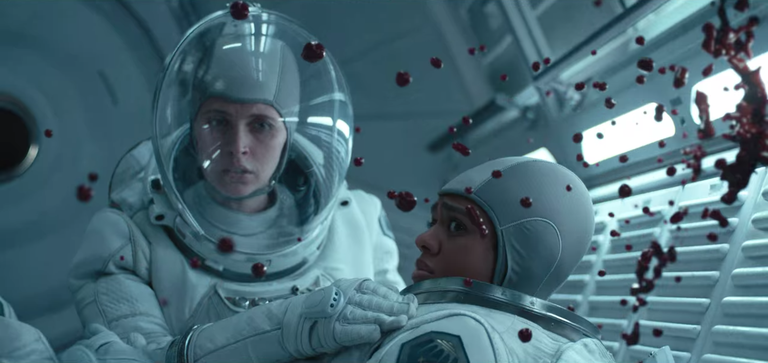

Satu hal yang tak bisa dilewatkan dari The Midnight Sky adalah keindahan visualnya. Pemandangan luar angkasa dengan warna biru pekat dan cahaya bintang yang menembus gelap benar-benar memanjakan mata. Adegan ketika kapal Aether melewati sabuk asteroid adalah salah satu yang paling menegangkan sekaligus indah yang pernah saya lihat.

Namun di balik visual itu, yang paling kuat justru adalah kesunyian. George Clooney benar-benar tahu bagaimana menggunakan diam untuk berbicara. Musik garapan Alexandre Desplat juga tidak terlalu mendominasi, tapi hadir di saat yang tepat untuk mengaduk emosi.

Saya merasa film The Midnight Sky tidak mencoba menakuti dengan gambaran kiamat besar atau ledakan spektakuler. Justru, ia menakutkan karena terasa begitu sunyi dan nyata. Seolah-olah inilah yang benar-benar akan terjadi jika manusia terus mengabaikan bumi dan satu sama lain.

Penyesalan, Harapan, dan Penebusan

Bagian paling mengharukan datang di akhir film. Ketika semua rahasia terungkap, saya benar-benar terdiam. Saya tidak akan membocorkannya sepenuhnya, tapi cukup saya katakan: hubungan antara Augustine, Iris, dan Sully memiliki ikatan yang lebih dalam daripada sekadar pertemuan kebetulan.

Saya melihat film The Midnight Sky sebagai perjalanan batin seorang pria yang menyesali masa lalunya—dan di akhir hidupnya, akhirnya menemukan kedamaian dengan menerima siapa dirinya. Iris, dalam segala kepolosannya, menjadi simbol dari kesempatan kedua.

Bagi saya, The Midnight Sky bukan sekadar kisah fiksi ilmiah, tapi cerminan kehidupan manusia modern yang sering terjebak dalam kesibukan dan penyesalan, lupa untuk mencintai bumi dan orang-orang di sekitarnya sebelum semuanya terlambat.

Pelajaran dari Langit Tengah Malam

Ketika film berakhir, saya tidak langsung menutup layar. Saya terdiam beberapa saat, menatap hitamnya layar yang baru saja menampilkan galaksi luas dan salju yang tak berujung.

The Midnight Sky membuat saya berpikir tentang arti keberadaan kita. Apa gunanya pengetahuan, teknologi, dan penjelajahan luar angkasa jika pada akhirnya kita kehilangan rumah dan satu sama lain?

Film ini mengingatkan saya bahwa kemajuan tanpa empati hanya akan membawa kita pada kesunyian. Augustine mungkin ilmuwan jenius, tapi pada akhirnya, ia hanyalah manusia yang rindu untuk dicintai dan diperhatikan.

Sebuah Catatan Penutup dari Arktik

Jika saya boleh menggambarkan The Midnight Sky dalam satu kalimat, saya akan menyebutnya sebagai “sebuah puisi tentang kesendirian manusia di tengah luasnya semesta.” Tidak semua orang mungkin akan menyukai ritmenya yang lambat dan atmosfernya yang sunyi, tapi bagi saya, di situlah letak keindahannya.

Film ini mengajak kita merenung, bukan sekadar menonton. Ia tidak menawarkan jawaban, tapi memberi ruang bagi kita untuk bertanya: jika dunia berakhir, siapa yang ingin kita temani? Apa yang ingin kita perbaiki sebelum semuanya terlambat?

Dalam keheningan langit malam, The Midnight Sky berbisik lembut bahwa selama kita masih memiliki seseorang untuk dijaga, dunia belum sepenuhnya berakhir.

Penutup

The Midnight Sky bukan sekadar film fiksi ilmiah, tapi kisah tentang manusia, penyesalan, dan kesempatan terakhir untuk menebus masa lalu. Dengan sinematografi yang memukau dan narasi yang melankolis, film ini menyentuh sisi terdalam jiwa.

Bagi saya pribadi, film ini adalah pengingat bahwa bahkan di tengah kehancuran, harapan tetap bisa lahir—kadang hanya dari senyuman seorang anak kecil, atau dari kesadaran bahwa kita masih punya waktu untuk memperbaiki diri.

Baca fakta seputar : Movie

Baca juga artikel menarik tentang : Abadi Nan Jaya, Film Zombi Indonesia yang Memadukan Budaya Lokal dan Horor Modern